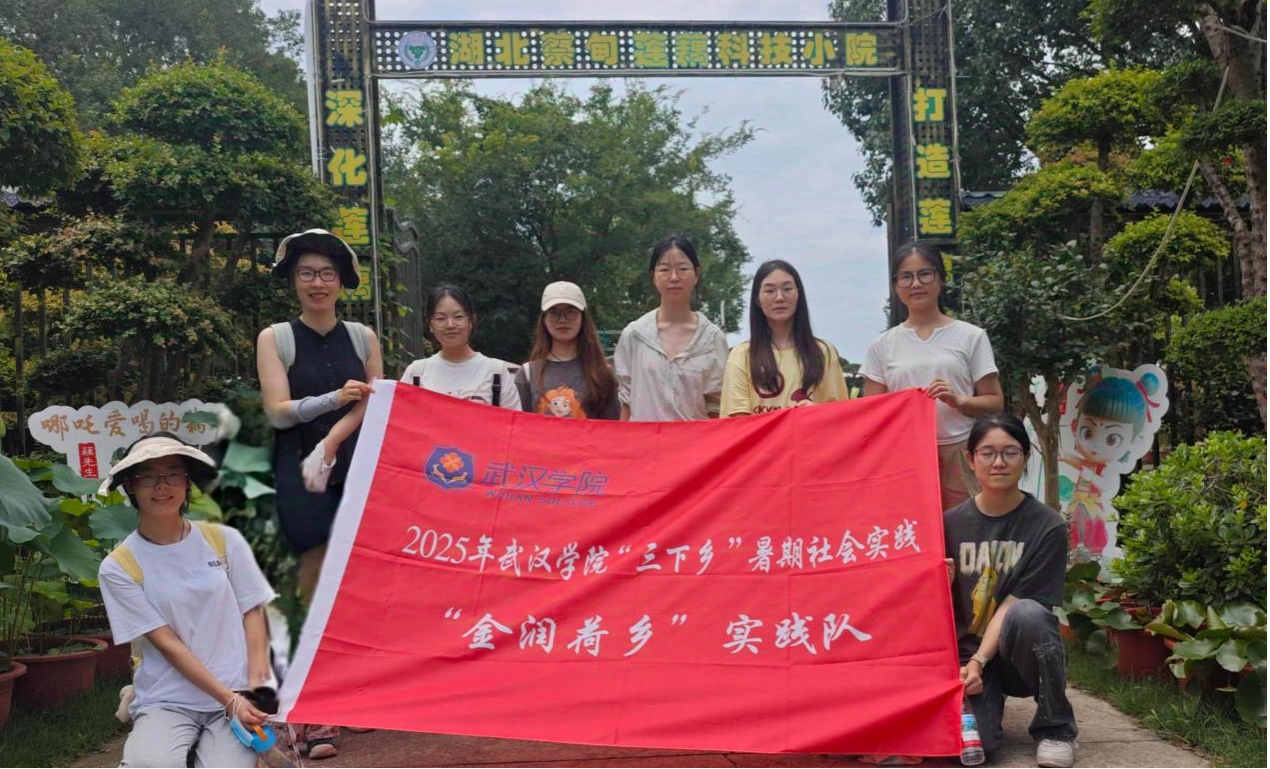

为深度探究普惠金融在激活农业特色产业链、赋能乡村振兴中的关键作用,武汉学院金融与经济学院“金润荷乡”三下乡暑期社会实践团队于6月28日上午启程,前往享有“藕乡”美誉的湖北省武汉市蔡甸区蔡甸街永利村藕先生农业科技有限公司及武汉民食为天食品有限公司开展实地调研。本次实践旨在将课堂所学的金融理论、工具与政策,应用于鲜活的三农场景,聚焦普惠金融服务如何精准滴灌莲藕特色产业,破解其发展中的金融瓶颈,焕发产业新机。

当日下午,在乡村振兴带头人的盛情邀请下,团队成员与公司负责人李正旺围绕企业发展、产品创新、市场开拓以及金融助力等多个维度进行了深入细致的交流。

“2016年企业初创时,我们仅承包了1000亩藕塘,试图拓展深加工业务却面临设备购置资金短缺的困境。”李正旺回溯企业与金融的早期联结时坦言,“彼时走访多家银行,均因农业‘轻资产、高风险’的特性遭遇融资困难。直至普惠金融政策落地,无需抵押、凭信用即可申请的低息贷款如‘及时雨’般解了燃眉之急。”

跟随李正旺穿过原料库区,团队成员目睹工人们正将新采摘的“武植2号”粉藕分类称重。“如今,我们已辐射周边7个合作社、1万余户农户,通过统一提供种苗、包销收购的模式,农户无需担忧销路问题,亦敢于增加生产投入。”李正旺指向冷库外有序排队的运输车辆介绍,“这些莲藕一部分经冷链直供全国市场,另一部分进入深加工车间制成预制菜,产品附加值较鲜藕提升2-3倍。”

在研发室,技术员正调试新型藕粉提纯设备。“去年企业计划升级生产线时,金融机构主动对接需求,及时解决了资金缺口。”李正旺强调,企业从“鲜藕销售”向“品牌化经营”的跨越,每一步都离不开金融服务的精准支撑。

6月29日清晨,团队跟随种植基地工作人员踏入千亩种植园区。“该基地占地2000亩,是依托银行‘三农贷款’支持建成的标准化种植区。”值班人员指向连片藕塘介绍道,“以往分散种植模式下,品种混杂、产量有限;如今统一推广‘武植2号’老粉藕及‘香粉’系列新品种,不仅保留了粉糯口感的传统优势,更实现了早上市一个月的市场先机。”

田埂边,正在采藕的永利村村民张大叔放下工具,与团队成员展开交流:“我家种植8亩莲藕,过去因担忧亏损而不敢扩大投入。加入合作社后,通过银行‘小额信用贷’获得5万元资金支持,购置了新型采藕机,作业效率提升近一倍。”他指向远处白色育秧棚补充道:“这处设施亦是通过贷款建设,可提前完成藕种培育,藕带上市期较以往提前半月,每斤售价可提高2元。”

29日下午,结束种植基地考察后,团队走进蔡甸莲藕溯源数字化直播基地——这个连接田间与市场的“数字中枢”,正以技术与金融的双轮驱动,重塑着莲藕产业的价值链条。

作为集数字化溯源、智能直播与产品展示于一体的复合型平台,基地通过三大核心功能实现产消深度联结:其一,数字化溯源系统构建“从藕田到餐桌”的全链路可追溯体系,以透明化的种植、加工、检测数据增强消费者信任,为产品溢价提供技术背书;其二,智能直播区通过“爆款引流+全品覆盖”模式,打通直播销售与合作社生产的即时联动,实现从订单到采摘的高效响应,缩短新鲜产品触达消费者的时间链路;其三,产品展示区则成为传统藕制品与创新深加工品类的集中体验场,推动“吃藕”向“品藕文化”的消费升级。

值得关注的是,基地的“人才造血”功能尤为突出:与高校共建的实习机制,通过直播话术、流量运营等系统化培训,将大学生转化为数字农业的“新生力量”,既缓解了传统农业的人才缺口,又为本地青年提供了“家门口就业”的高适配路径,实现“引才”与“留才”的双向奔赴。

而支撑这一数字生态落地的,是金融服务的精准适配:针对基地建设的重资产投入,“数字农业贷”以长期低息+政府贴息模式缓解资金压力;针对直播运营的轻资产、高周转特性,“直播流水贷”通过动态授信匹配流动资金需求。这种“场景化”金融创新,为数字农业从概念到落地提供了关键动能。

团队在体验溯源系统、观察直播全流程后深刻感知:当数字化技术深度嵌入农业生产、销售、服务各环节,其价值已超越渠道拓展本身,更通过数据流动重构了产业链的协同逻辑;而金融对“数字基建”的精准滴灌,正加速推动传统农业向“产供销一体化、数据驱动型”的现代模式跃迁。

随后,团队还走访了藕先生旗下的晶博农庄,这里集团建、农家乐、摸鱼捉虾体验、特色民宿及全藕宴于一体——团建区里亲子家庭体验藕塘寻宝,农家乐灶上飘着藕汤香气,摸鱼区孩子们笑声不断,民宿藏在荷塘边,全藕宴的每道菜都用着周边农户直供的藕制品。

团队成员感慨:这些项目的落地离不开普惠金融支持:从民宿装修到体验区改造,从农家乐采购到农户原料收购,银行的“乡村文旅贷”“供应链信用贷”等产品为农庄运营注入资金活水,不仅带动了周边村民就业增收,更让传统藕产业从“卖原料”升级为“卖体验”,成为乡村振兴的生动注脚。