【个人简介】

马元凯,金融学2203班组织委员兼心理委员、生活委员。2024—2025学年第一学期成绩平均分90分,位列班级第一名。在班级中,马元凯作为班干部,积极组织班级活动,为班级同学之间增进友谊、增强班级凝聚力做出贡献。在学习上,他在课堂上积极回答老师提出的问题,同时在课下就老师所讲述的知识点积极提出自己的问题。在生活中,马元凯积极投身公益事业,为班级同学树立榜样标杆,累计志愿服务时长超500小时。

【学习经验分享】

行远自迩,登高自卑

马元凯的大学生活中没有轰轰烈烈的竞赛奖项,也没有光鲜的职务头衔,但他始终相信:真正的成长,始于平凡中的坚持。从大一开始,马元凯就将“专注当下”作为座右铭。每节课前,马元凯会提前半小时到教室,用平板笔写下当天课程的核心问题;课上采用“三段笔记法”——左侧记录知识点,右侧标注生活案例,底部留出自我提问区。例如学习“公共财政支出效率”时,他会联想到家乡养老院建设的资金分配问题,课后主动查阅县域财政报告验证理论。这种“知识落地”的习惯,让马元凯在期末复习时事半功倍。从进入学校起,自主创业的种子便深深埋在了马元凯的心里。

不疾不徐,静水流深

在担任班级组织委员和心理生活委员的两年里,马元凯摸索出“微光工作法”。每周五晚的“心灵树洞”活动雷打不动:在空教室里点一盏台灯,准备热茶和匿名信纸,倾听同学们的烦恼。曾有位同学因家庭变故陷入焦虑,马元凯连续一个月陪他在操场夜跑,用金融学中的“风险分散”原理开导他重新规划生活。为提升班级凝聚力,马元凯设计“专业+生活”主题班会,比如结合“税收政策”知识举办班级跳蚤市场,让同学们在实践中学会计价、谈判与成本核算。这些看似琐碎的工作,教会了马元凯如何用专业知识温暖他人。

知之者不如好之者,好之者不如乐之者

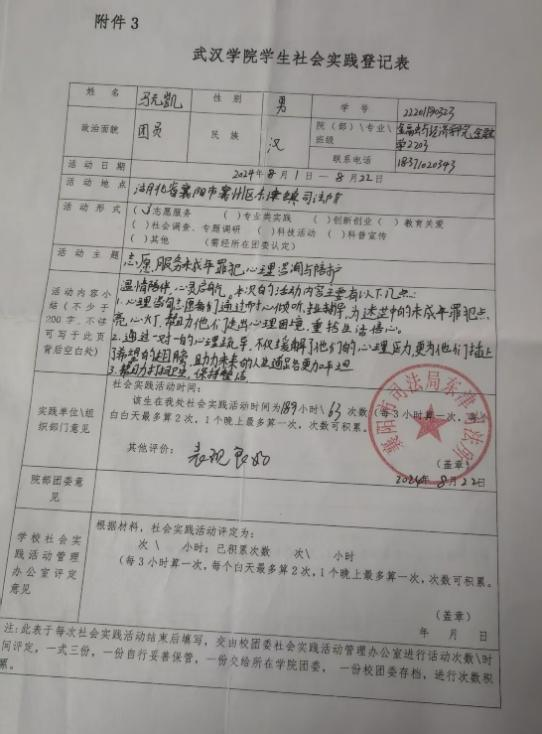

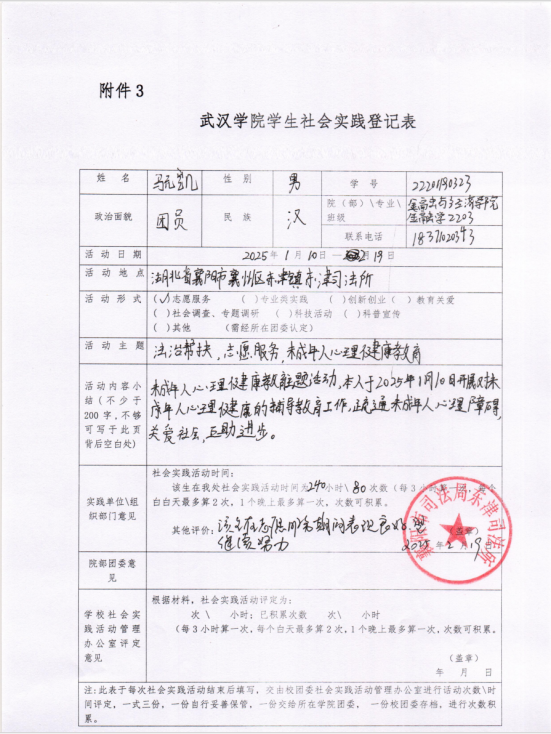

虽然未参与竞赛考证,但马元凯把志愿服务当作第二课堂。在养老院服务时,马元凯用金融学中的“转移支付”概念帮老人计算养老金优化方案;在地铁站引导客流时,尝试用“公共物品供给理论”分析高峰时段运力配置;在司法所服务时,努力帮助心理问题严重的未成年人克服心理障碍。最难忘的是疫情期间担任线上心理辅导员,为隔离同学设计“21天正向习惯打卡”,结合行为经济学原理制作激励卡片。这些经历让他明白:知识的价值不在于堆砌,而在于让它流动到需要的地方。

日拱一卒,功不唐捐

马元凯独创的“碎片化深度学习法”或许值得分享:每天利用课间15分钟,针对一个专业概念进行“三问三答”(是什么?为什么?怎么用?)。比如研究“土地财政”时,马元凯会在午餐时观看相关纪录片,午休前用手机备忘录整理观点,晚自习再用费曼学习法讲给室友听。为理解“转移支付对区域经济的影响”,我连续半年跟踪分析家乡与邻县的财政公报,手绘了12张对比趋势图。这些积累让我在专业课学习中逐渐形成独特的分析视角,也为日后创业提供了充足的理论分析和实际经验。

蓬生麻中,不扶自直

在班级工作中,马元凯始终践行“服务即学习”的理念。创建“班级知识共享云盘”,按周更新学习资料包,包含他整理的思维导图、重点题型拆解和延伸书单;在学长学姐分享考研考公经验时,马元凯会结合财政学理论分析职业选择中的“机会成本”。这些工作看似与成绩无关,却让他在沟通协调中提升了逻辑表达与资源整合能力。

未来期许

站在新的起点,马元凯依然选择做那个“安静深耕”的人。想对学弟学妹说:“大学的意义不在于拥有多少标签,而在于你是否找到了属于自己的成长节奏。就像财政学中的‘边际效用’——当你专注做好每件小事,那些看似微小的积累,终将在某个时刻迸发出惊人的价值。不必追赶他人的脚步,你自有你的星辰大海。” 正如他在班级日志扉页写下的:“真正的优秀,是让每个平凡的日子都朝着理想的方向生长。”